Спектры звёзд

В 1801 г. в Мюнхене обвалился дом, принадлежавший владельцу зеркальной и стекольной мастерской. Под обломками дома был погребён четырнадцатилетний ученик мастера Йозеф Фраунгофер.

Только чудом он остался невредим. Один богач, тронутый судьбой бедного сироты, подарил ему книги и убедил короля дать мальчику некоторую сумму денег. Фраунгофер, который должен был своему хозяину за обучение, употребил одну часть подаренных денег на то, чтобы внести плату, а другую — на приобретение машины для шлифовки стекла.

Но его надежды работать самостоятельно не сбылись, и ему не оставалось ничего другого, как вернуться на старую работу. Только через несколько лет он устроился работать подмастерьем в большую оптическую мастерскую, а позже основал здесь же ставшее знаменитым производство оптических приборов. На его могиле высечена надпись: «Aproximavit sidera» («Он приблизил к нам звёзды»).

Фраунгофер выплавлял оптическое стекло исключительно высокого качества, изготовлял непревзойденные ахроматические линзы и телескопы, по размерам превосходившие все существовавшие ранее. Именно эти телескопы впервые дали возможность определить параллакс звёзд.

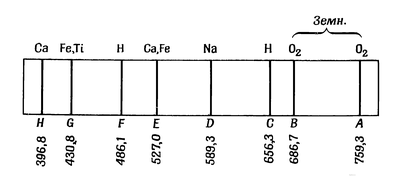

Но в науке имя Фраунгофера прежде всего связано с открытием большого числа тёмных линий в спектре Солнца, которые были исследованы им при помощи превосходных линз, отшлифованных им собственноручно. Наиболее резкие из этих линий он обозначил буквами от А до К. Эти обозначения сохранились до наших дней (рис. 1).

Рис. 1. Положение наиболее резких фраунгоферовых линий в видимом участке спектра Солнца. Под линиями указаны соответствующие длины волн в нм.

Позже он обнаружил эти же самые линии посредством изготовленных им дифракционных решеток. Его лучшая решётка имела 300 штрихов на 1 мм. Эти штрихи были нанесены на стекло при помощи тонкого алмазного острия.

В настоящее время установлено, что каждой из открытых Фраунгофером линий соответствует определённая длина волны. Непрерывный спектр излучения поверхности Солнца как бы просеивается, проходя через солнечную атмосферу. Каждая такая линия поглощения (или серия линий) однозначно свидетельствует о наличии в атмосфере той или иной звезды определённых химических элементов.

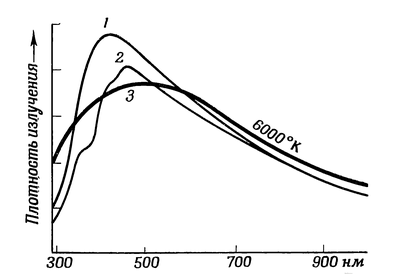

К настоящему времени в спектре Солнца обнаружено более 20 000 линий, и принадлежность большей их части различным элементам уже установлена. Они так многочисленны, что значительно изменяют распределение энергии в спектре солнечного излучения (рис. 2). На Солнце «опознаны» свыше 60 элементов.

Рис. 2. Распределение энергии по участкам спектра Солнца. 1 — кривая излучения Солнца без учёта поглощения в линиях Фраунгофера; 2 — та же кривая с учётом этого поглощения; 3 -кривая излучения абсолютного чёрного тела при 6000° К.

Чтобы лучше понять появление в спектре фраунгоферовых линий, полезно немного подробнее рассмотреть теорию их возникновения. Механизм этого процесса легче всего изучить на примере атома водорода.

Согласно модели атома Бора, электрон, обращающийся вокруг ядра, как правило, находится в устойчивом состоянии, т. е. на ближайшей к ядру орбите. Если электрон получит извне энергию, он «перепрыгивает» на орбиту, более удалённую от ядра, поглощая при этом соответствующее количество энергии.

Продолжительность такого «возмущённого» состояния чрезвычайно коротка, ибо электрон почти тотчас же возвращается в исходное состояние, отдавая при этом то количество энергии, которое он до того поглотил. Эта отдача происходит путём излучения кванта света.

При этом электрон перемещается скачками с орбиты на орбиту, как будто спускается по лестнице. Иногда он может перепрыгивать сразу через несколько ступенек. Каждому такому «скачку» соответствует излучение одного кванта света.

Количество возможностей для подобных скачков очень велико, но их можно сгруппировать по отдельным сериям (группам спектральных линий). Так, все «прыжки», которые заканчиваются на второй от электрона орбите, дают линии, принадлежащие к так называемой серии Бальмера. Линии этой серии лежат в видимой области спектра. Именно они дают ту картину, которую можно наблюдать, глядя через простой спектроскоп на светящуюся трубку, наполненную водородом. Все эти приборы имеются в любом школьном физическом кабинете.

В горячей атмосфере звёзд большая часть атомов водорода с самого начала находится в возбуждённом состоянии из-за поглощения тепловой энергии. В зависимости от температуры имеются атомы, у которых электроны находятся на втором или даже на ещё более высоких уровнях. Такой электрон может поглощать только то количество энергии, которое поднимает его с этой орбиты на ещё более высокую. Именно поэтому из непрерывного излучения с поверхности звезды постоянно изымаются кванты точно таких же энергий, и в спектре появляются тёмные линии в тех местах, где уменьшается число квантов соответствующих длин волн.

В конце концов при поглощении достаточно большой порции энергии атом становится ионизованным. Такой атом уже не может поглощать энергию в определённых длинах волн (в линиях).

Отсюда следует первое правило: чем выше эффективная температура звезды, тем сильнее возбуждены атомы её атмосферы и тем беднее линиями ее спектр.

И наоборот, при низкой температуре отдельные атомы, соединяясь, могут даже образовывать молекулы. Поэтому в спектрах более холодных звёзд, кроме обычных линий поглощения, принадлежащих элементам, появляются линии поглощения, соответствующие окислам титана, углерода, циану и другим простейшим химическим соединениям.

Ещё одно обстоятельство затрудняет истолкование линий спектра. Это — влияние ускорения силы тяжести. Оно меняет давление в атмосфере звезды, а это в свою очередь меняет степень возбуждения и ионизации атомов.

Классифицировать всё многообразие звездных спектров, понять их «язык» и извлечь из них возможно больше сведений — это само по себе целая наука. О том, какое количество кропотливой работы здесь еще надо затратить, могут свидетельствовать две цифры. Первый список линий, составленный Фраунгофером, включал 567 линий солнечного спектра, а современный каталог Генри Дрепера содержит спектры 225300 звёзд.