Млечный Путь

В безлунную ясную ночь вдали от городских огней отлично видна панорама нашей родной галактики Млечный Путь, протянувшаяся поперек небосвода слабо светящейся туманной полосой. Эта «молочная дорога», известная с древнейших времен, распалась на мириады слабых звёздочек, когда на нее направил свой первый в мире телескоп Галилео Галилей.

В середине XVIII века астрономы уже знали, что большинство звёзд на небе образует некий диск, который после исследований выдающегося английского астронома Уильяма Гершеля, составившего подробный каталог многих звёзд, стали называть линзой Гершеля.

К началу прошлого века среди астрономов укоренилось мнение, что линза Гершеля является видимой частью единственной во Вселенной звёздной системы — нашей Галактики, включающей миллиарды звёзд вместе с Солнечной системой.

Прошло столетие — и сейчас мы предполагаем, что в видимой части Вселенной — Метагалактике — находится около сотни миллиардов галактик.

Один из самых таинственных вопросов космогонии и физики космоса — происхождение нашего родного галактического дома — Млечного Пути.

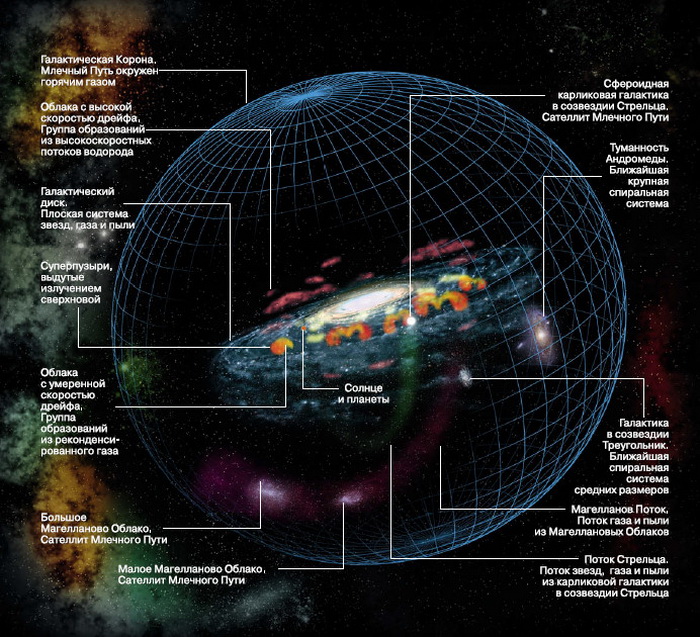

До сих пор эта тема вызывает множество споров среди учёных и настолько сложна, что астрономы не определились с самым принципиально важным вопросом: что же стало движущей силой процесса галактического строительства — распад единого протогалактического пылегазового облака или же, наоборот, слипание галактического диска из множества мелких фрагментов, до сих пор ещё сохранившихся в галактическом окружении, например в виде таких спутников Млечного Пути, как Большое и Малое Магеллановы Облака?

Большое и Малое Магеллановы Облака — галактические спутники Млечного Пути

На ночном небе мы видим наш звёздный остров как бы с ребра, так что свет части миллиардов звёзд Галактики сливается в туманную светлую полосу Млечного Пути, пересекающую весь небосклон. Посредине хорошо видна тёмная полоса, разделяющая звёзды и состоящая из поглощающей свет межзвёздной пыли.

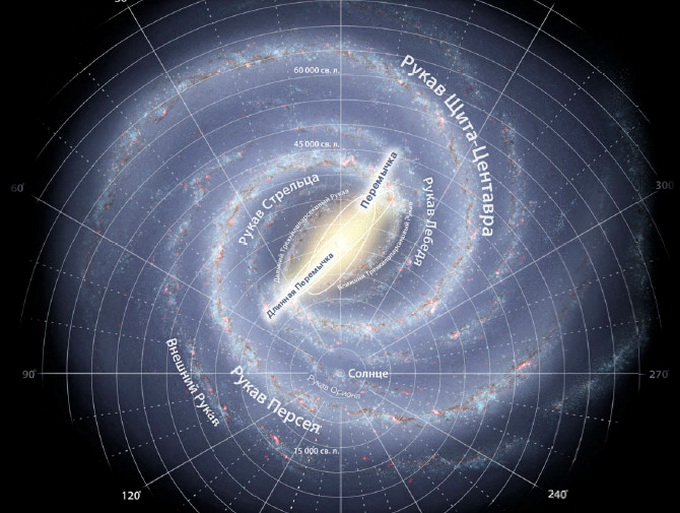

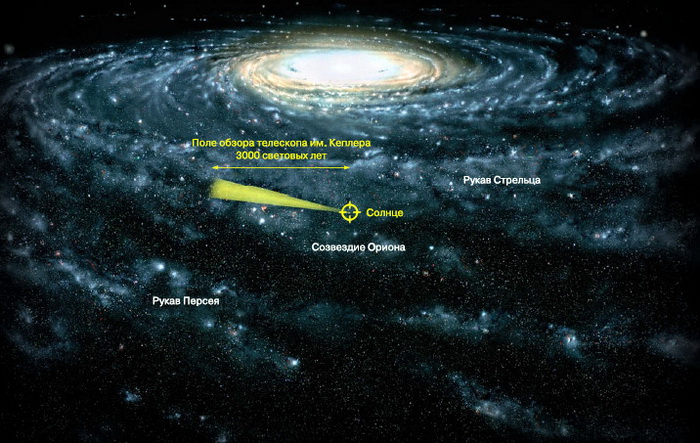

Трудности в оценке ключевых событий рождения нашего звёздного острова во многом проистекают из незнания его «топографии», ведь до сих пор астрономами детально изучены только ближайшие галактические окрестности Солнечной системы на дистанции в несколько десятков тысяч световых лет. А ведь весь диаметр Млечного Пути — около 100 тыс. световых лет! У нас нет даже более-менее детальной карты галактического диска, и астрономы яростно дискутируют по важнейшему вопросу: сколько же у нашей галактики звёздных рукавов?

***

Электронная модель Млечного Пути

Столетие назад астрономы считали нашу Галактику всей Вселенной и расстояние до центра Млечного Пути принималось «главной мировой осью» до центра мира. Затем нашу Галактику признали одной из множества подобных, но это нисколько не прояснило вопроса о реальном положении в ней Солнца. Ещё меньше известно о положении нашей Галактики в более крупных метагалактических структурах — скоплениях и сверхскоплениях галактик.

***

Очень долго ученые пытались понять, как выглядит наш галактический дом со стороны. Но эта заветная мечта астрономов, вероятно, сбудется очень нескоро, и пока можно лишь строить компьютерные модели рисунков спирального диска, центральной области с ядром и обширных просторов с интереснейшими объектами, скрытыми за тёмными облаками.

Есть ещё, правда, гипотетическая возможность получить фотографию нашей галактической звёздной системы, скажем, от коллег из туманности Андромеды, но ждать придётся (если дойдёт сообщение) уж очень долго. Так что радиоастрономам пока приходится самим расшифровывать данные своих радионаблюдений и строить радиокарты, восстанавливая рисунок звёздных рукавов Млечного Пути.

***

Туманность Андромеды

Традиционно считалось, что прототипом нашей Галактики может быть ближайшая островная

вселенная — туманность Андромеды, содержащая приблизительно такое же количество звезд. Сейчас эти представления пересматриваются и идет подбор иных кандидатов в ближайшие галактические родственники.

***

Правда, надо признать, что по современным радиокартам трудно даже подсчитать реальное количество спиральных рукавов Галактики. Поразительно для астрономической науки, но, строя модели Галактики на основе различных астрофизических наблюдений, учёные парадоксально получают от двух до 12 рукавов. Не вполне ясно даже место расположения Солнечной системы. Может быть, наша звёзда летит в межрукавном пространстве, а может быть, входит в звёздное щупальце одного из ответвлений второстепенного рукава…

Подобно тому как астрономическая единица, будучи средним расстоянием от нашей планеты до Солнца, служит основным мерилом пространства Солнечной системы, дистанция между нашим светилом и центром Галактики считается масштабом для всех галактических расстояний в нашей и иных звёздных системах, а также в окрестностях Млечного Пути.

Между тем вызывает большое удивление, что астрономам до сих пор так и не удалось с достаточной точностью измерить этот важнейший параметр. Прилагая беспримерные усилия на протяжении многих десятилетий, учёные-астрометристы, измеряющие всяческие звёздные и галактические координаты, смогли лишь сделать достаточно грубые оценки этой величины с погрешностью в десятки процентов.

Пока что основная метрическая единица галактической астрономии принимается равной 30 тыс. световых лет при диаметре нашей Галактики 100 тыс. световых лет (тоже очень приблизительная величина). Между тем из-за незнания точной величины этого «галактического метра» невозможно точно определить другие параметры Галактики, такие как межзвёздные дистанции, удалённость от звёздных скоплений и внутригалактические туманности, а также её скорость вращения и общую массу.

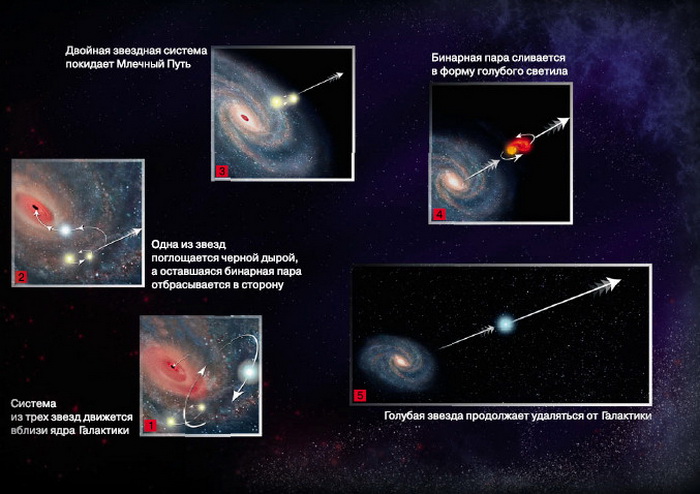

Неясности в галактических масштабах сильно мешают построить реальную модель галактического ядра, чтобы наконец-то понять, что скрывается в его сердцевине, и проверить гипотезу о наличии там группы гигантских кандидатов в гравитационные коллапсары — чёрных дыр застывших звёзд.

***

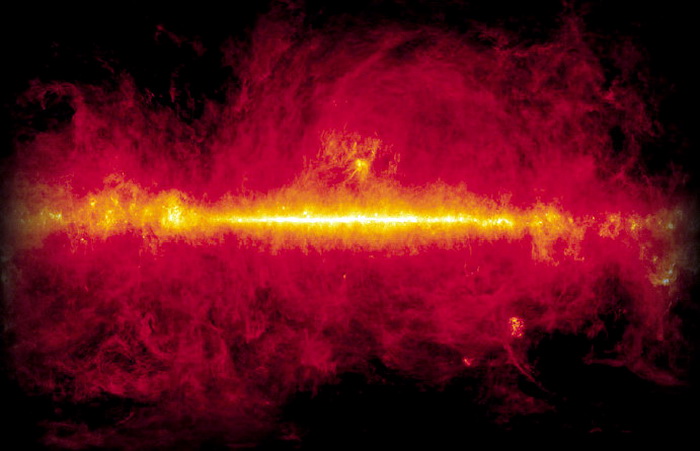

Центр Млечного Пути в инфракрасном свете

В центральной области нашей Галактики все еще идет образование молодых звезд второго поколения сферической центральной подсистемы. Для образования звезд-сверхгигантов условия неблагоприятные, поскольку газ разделяется на компактные сгустки. А в редких случаях, когда газ, вращаясь, сжимается в тело массой, превышающей в тысячу раз массу Солнца, этот процесс может привести к гравитационному коллапсу с возникновением чёрной дыры.

***

Часто обращение звёзд вокруг галактического ядра сопоставляют с вращением планет в Солнечной системе, но это далеко не во всём отвечает реальности, ведь Млечный Путь устроен намного сложнее Солнечной системы. Наше светило чем-то напоминает остов карусели, к которому достаточно жёсткими гравитационными канатами прикреплены планеты и прочие небесные тела.

Вся Солнечная система строго подчиняется гравитационным командам нашего светила, поскольку у него просто нет конкурентов. Но совместив сразу несколько подобных звёздных каруселей, мы бы увидели совершенно иную картину. Звёзда, путешествующая на просторах Галактики, испытывает гравитационное влияние множества самых различных звёзд. И если относительно далёкие воздействуют более или менее слаженно, вызывая упорядоченное движение вокруг галактического ядра, то ближние соседи могут изменять её траекторию весьма произвольным, иногда просто хаотичным образом.

При этом орбиты старых и молодых звёзд существенно различаются. Так, старые звёзды движутся вокруг галактического центра по сильно вытянутым орбитам, а молодые — по круговым. Похожим образом происходит движение и газопылевых облаков.

В общем, и молодые звёзды, и газопылевые облака образуют стремительно вращающийся тонкий диск (толщина в десятки раз меньше его радиуса). Этот диск как бы помещён в гигантский шар из медленных старых звёзд, и между данными подсистемами практически нет взаимодействия. Именно поэтому оказывается возможной такая конфигурация, в которой галактический диск вращается внутри почти неподвижного сферического объёма — гало из старых светил радиусом приблизительно 65 тыс. световых лет.

К звёздному населению галактического диска относится большая часть наблюдаемых объектов Млечного Пути. В основном это звёзды, похожие по химическому составу на Солнце, гиганты и сверхгиганты, белые карлики, а также планетарные туманности. Более молодое население диска связано со спиральными рукавами, наполненными межзвёздными газом и пылью.

На внутреннее движение светил сильно влияет сближение со звёздными скоплениями, содержащими от сотен до тысяч звёзд, а также движение среди массивных межзвёздных облаков. Такие встречи могут легко нарушить псевдорегулярное движение звёзды, существенно изменив её орбиту. Этот процесс астрономы называют диффузией орбиты.

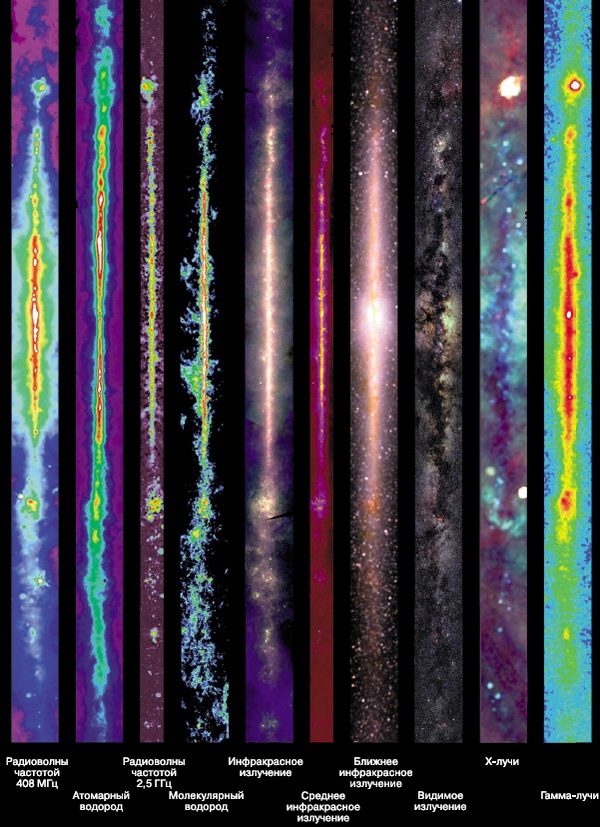

Млечный Путь в различных диапазонах наблюдения

Наша Солнечная система тоже активно путешествует по галактическим просторам, постепенно всё дальше и дальше отодвигаясь на периферию Млечного Пути. Это довольно быстрое перемещение, и за время своей жизни Солнце уже успело где-то на треть начального расстояния удалиться от центра Галактики. Это во многом объясняет, почему химический состав нашего светила так сильно отличается от соседних звёзд, но по большей части похож на звёзды из центра Галактики.

Астрономы уже довольно давно достоверно знают детали строения Млечного Пути. Этот удивительный

крупный звёздный остров содержит сотни миллиардов звёзд, объединённых в разнообразные ассоциации. У него даже есть свои спутники — десяток карликовых галактик.

В Млечном Пути звёзды, похожие на Солнце, довольно редки, составляя всего несколько процентов звёздного населения. Белых и желтоватых звёзд с массами, близкими к солнечной, редкие единицы. Есть и фактически погасшие звёзды, сжавшиеся в белые и красные карлики. Один из карликов — красный слабосветящийся карлик Проксима (от лат. рroxima — «ближайшая») — входит в тройную систему альфы Центавра и сегодня считается ближайшей к Солнцу звёздой. Расстояние до Проксимы составляет 4,2 световых года.

Если внимательно присмотреться к Млечному Пути, то станут видны различные стадии жизненного пути нашей Галактики, на которых возникали те или иные детали строения этого грандиозного водоворота миров. Сегодня в нашем водовороте звёздных миров можно выделить несколько важных структурных элементов, отличающихся возрастом, химическим составом, характером движения звёздной среды и её распределением в пространстве. Расположение этих подсистем нашего звёздного острова наглядно иллюстрирует всю историю его эволюции, когда в ходе постепенного сжатия первичной межзвёздной среды

грандиозная сфера сгущённой материи принимала форму протогалактического диска.

Путешествие звездного триплета у ядра Млечного Пути

За сотни миллионолетий они сжимались силами тяготения из вещества молекулярных облаков, постепенно приобретая, по неясным причинам, вращение вокруг центральной оси. Это загадочным образом возникшее круговое движение и сформировало галактическую форму исполинских дискообразных линз, обрастающих ветвями рукавов.

По поводу механизма образования спиральных рукавов существуют самые различные взгляды. Вот и в последние годы всё чаще стали обсуждаться модели возникающих на поверхности звёздного диска спиральных волн плотности как некой квазижидкой среды.

Пока еще не вполне ясно, является ли Млечный Путь простой спиральной системой или в центре расположена гигантская перемычка — бар. Некоторые признаки бара имеются, но его величина и расположение неизвестны. Не знаем мы также, насколько сильно развиты спиральные рукава Млечного Пути, а также какова их конфигурация — тонкие они и туго закрученные или мощные и широко раскинутые. Ведутся споры даже об их общем количестве.

Ближайшее окружение нашей Галактики

Вокруг нашей Галактики можно найти следы протогалактического пылегазового диска, но он, конечно, не идёт ни в какое сравнение со средними размерами газовых дисков новорождённых галактик, которые просто поражают воображение (в десятки раз превышают диаметр нашей далеко не маленькой по метагалактическим масштабам Галактики).

В процессе долгой галактической эволюции первичные газовые диски формирующихся звёздных островов сильно уменьшались, и сегодня их наиболее зримыми остатками у нас являются спутники Млечного Пути — Магеллановы Облака и сопровождающие их десятки мелких галактик и просто звёздных скоплений.

Самым судьбоносным событием для Млечного Пути в следующие несколько миллиардов лет будет столкновение с ближайшей соседней галактикой — Большим Магеллановым Облаком. Этот межгалактический катаклизм должен породить множество новых массивных звёзд и молодых звёздных скоплений, удвоив массу межзвёздной среды Млечного Пути.

В будущем почти всем им уготована судьба за несколько миллиардов лет быть поглощенными нашей Галактикой. Это своеобразное «переливание звёздной крови», по идее, должно значительно освежить состав звёздного населения Млечного Пути. Произойдёт существенное омоложение Галактики, возрастёт её активность и изменится внешний вид.

Возможно, в ядре её оживёт маленький квазар, включающий чёрную сверхмассивную дыру, и тогда она войдёт в разряд активных галактик.

Портрет Млечного Пути

Интересный факт

Давно спорят астрономы о том, где же именно расположено Солнце в нашей Галактике. Довольно долго бытовало мнение, что Солнечная система обращается где-то вблизи центра Галактики.

Однако некоторые учёные ещё в начале прошлого века высказывали аргументированные сомнения в этом.

Только в середине 20 века окончательно астрономы определили, что место нашего Солнца крайне далеко от центра Галактики, Оно находится в направлении границы созвездий Стрельца и Скорпиона.

Между тем оптические наблюдения центра Галактики совершенно недоступны, и лишь с развитием радиоастрономии и инфракрасной астрономии были получены первые изображения центральных областей Млечного Пути, скрытых плотными газопылевыми облаками.