Гелиоцентрическая система мира

Многие тысячелетия древние мудрецы пытались мысленно представить, как устроен окружающий космос (это древнегреческое слово означает «всё существующее вокруг нас» или «порядок всех вещей, окружающих нас»).

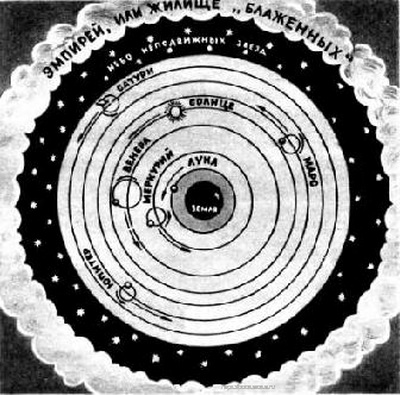

Древние мыслители, например Аристарх Самосский (310–230 годы до н. э.), считали, что в центре Вселенной расположено Солнце, а не Земля, но со временем эти гениальные догадки забылись — и на долгие столетия в астрономии воцарилась геоцентрическая система.

Своё наивысшее развитие геоцентрическая схема, определяющая центральное место Земли во Вселенной, получила в работах александрийского астронома, географа и математика Клавдия Птолемея, жившего в середине II века. Птолемеева система была описана в фундаментальном труде «Математический синтаксис», который был утерян в Европе и вернулся после перевода с арабского под названием «Альмагест».

«Альмагест» содержит 13 томов, каждый из которых посвящён определённому астрономическому понятию, относящемуся к звездам и небесным телам Солнечной системы. Таким образом, перед нами предстаёт настоящая сокровищница астрономических знаний энциклопедического характера, оказавшая большое влияние на многие поколения астрономов.

Кроме всего прочего, данные древнегреческие астрономические представления имеют громадный исторический интерес, являются ценным источником сведений о работах предшественника Птолемея — величайшего астронома, географа и картографа древнего мира Гиппарха Никейского (190–120 годы до н. э.).

Гиппарх одним из первых произвёл описание и вводит в наблюдательную астрономию такие основные понятия, как «апогей», «перигей» и «эпицикл». Они и позволили понять, что орбиты планет представляют собой не набор окружностей, а эллипсы.

Кроме того, Гиппарх разработал удобную систему географических координат и систематизировал все небесные светила по специальной шкале их светимости. Так до нас фактически без изменений дошло деление на 6 основных звёздных категорий для видимых невооружённым глазом светил в порядке уменьшения их блеска. Свет ночных светил начал измеряться в звёздных величинах, и это было для того времени выдающимся открытием. Такое деление сохранилось в современной астрономии и в настоящее время.

В первых томах «Альмагеста» Птолемей не только подробно рассматривает геоцентрическую систему мира, но и пытается обосновать систему с помощью неких геометрических и метафизических аргументов, позволяющих расположить в центре мироздания абсолютно неподвижную Землю.

Главным доказательством, представлявшимся Птолемею бесспорным, было отсутствие у звёзд специфических перемещений — параллаксов, которые неминуемо возникли бы при движении Земли. Впрочем, подобные соображения встречаются ещё у некоторых древнегреческих философов, совершенно неверно оценивавших расстояние до «небесной тверди», на которой традиционно располагались звезды.

Кроме того, в «Альмагесте» можно встретить доказательство того, что, поскольку все небесные и физические тела имеют «устремление в центр Вселенной», поэтому только в этом месте и обязана иметь место планета Земля полностью соответствуя выражению — «со стремлением текучих вод и полёта водных капель».

Птолемей рассуждал следующим образом — если Земля вращается с периодом в сутки, то любое тело, подброшенное вверх, упадёт на иное место по ходу вращения земной поверхности (здесь великий астроном повторяет заблуждение, исходящее из незнания принципа инерции).

В I тысячелетии н. э. эстафету небесных познаний приняли арабские астрономы. В Багдаде, Сирии, Каире и Средней Азии строится ряд обсерваторий, были составлены таблицы движения Луны и планет, создаются гигантские квадранты и секстанты, появляется на свет астролябия.

Омар Хайям выдвигает смелое предположение об обитаемости далёких миров и бесконечности нашей Вселенной, Бируни изготавливает первый географический глобус, а Улугбек в Самарканде вводит в строй сорокаметровый секстант, что позволяет ему вычислять движение Солнца с невиданной точностью.

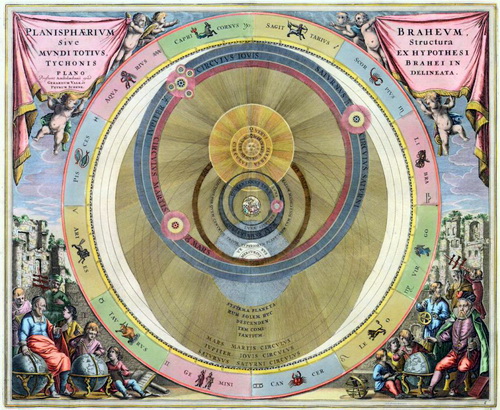

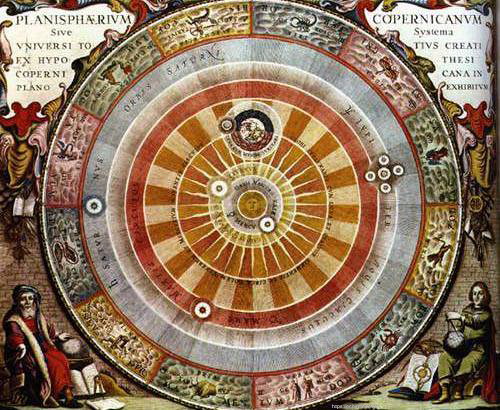

Геоцентрическая схема мироздания соответствовала библейским сказаниям и, будучи подкреплённой авторитетом церкви, просуществовала вплоть до XV столетия, когда и произошел революционный переворот в мировоззрении — польский астроном Николай Коперник представил свою гелиоцентрическую систему мира.

Коперник буквально вывернул наизнанку геоцентрическую систему Птолемея, правда сохранил метафизическую схему вращающихся хрустальных сфер со спутниками, планетами и звездами. Сегодня трудно точно сказать, что же именно подтолкнуло Коперника к его революционному открытию, но, несомненно, именно он одним из первых обратил внимание на особенности движения планет по эпициклам с общим центром вращения.

Неизвестно, знал ли польский астроном сходные идеи арабских учёных того времени, но в конечном итоге он пришёл к мысли, что если в центр мироздания поставить Солнце и заставить вращаться вокруг него планеты, то схожесть эпициклов становится легко объяснимой.

Вызывало удивление то, что система Птолемея с его многочисленными эпициклами продолжала оставаться более точной в основном из-за того, что в модели Коперника орбиты планет были круговыми, а не эллиптическими. А завершающую точку в споре гелио- и геоцентрических систем мира были поставлены только законами движения планет Кеплера, механика Галилея и формулой гравитации Ньютона.

Сначала церковнослужители не поняли грядущие мировоззренческие изменения, вытекающие из гелиоцентрической схемы мира, превращавшей Землю в самую рядовую планету, которая вращается вокруг Солнца. Однако с течением времени христианские мракобесы в полной мере оценили «коперниканскую ересь», и в 1616 году декретом инквизиции труды великого астронома попали в список запрещённых книг, оставаясь там вплоть до 1833 года.