Распад μ-мезона

Чтобы познакомиться с богатством и диковинками природы, отважные люди предпринимали полные приключений путешествия в самые далёкие уголки земного шара. Эти люди видели на своём пути всё разнообразие внешних форм и явлений природы, самых различных животных, растения и минералы.

Во время этих исследовательских экспедиций путешественники собрали большой урожай открытий. Всё, что существует на Земле и имеет размеры, доступные глазу, известно настолько хорошо и полно, что вряд ли можно ожидать появления в макромире ещё чего-нибудь принципиально нового.

Однако есть ещё мир, определяемый размерами другого порядка. Дорога в него ведёт в глубь материи, и путь этот не менее увлекателен и богат неожиданностями. Мир микрокосмоса, мир атомов и элементарных частиц, существует неотделимо от происходящего в макрокосмосе.

Ядерная физика и астрофизика, как мы в этом уже убедились, самым тесным образом связаны друг с другом. Где речь идёт о тончайшей структуре материи, там, хотим мы этого или не хотим, нам приходится во многих случаях затрагивать вопросы, имеющие прямое отношение к проблемам мира в целом.

Космическое излучение — одно из таких связующих звеньев между микрокосмосом и макрокосмосом. Оно обладает свойствами, которые необходимо знать для понимания законов, действующих в космическом масштабе.

Частицы, достигающие поверхности Земли, особенно интересны. На 80% они состоят из положительно или отрицательно заряженных μ-мезонов.

Одно время их называли «тяжёлыми электронами», так как их масса составляет 206,7 массы одного электрона, μ-мезоны появляются в результате распада ещё более тяжёлых π-мезонов, которые со своей стороны возникли при взаимодействии первичных частиц с атомными ядрами.

С точки зрения техники, μ-мезоны абсолютно ни на что не пригодны, так как они являются крайне короткоживущими образованиями и как радиоактивные атомные ядра распадаются на один положительный или отрицательный электрон, одно нейтрино и одно антинейтрино с периодом полураспада 1,5 мксек (микросекунды). Это записывается так

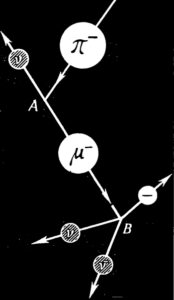

Рис. 1. Схема распада отрицательного π-мезона. В точке А происходит образование μ-мезона; в точке В — его распад.

На рис. 1 показано, как из π-мезона возникает μ-мезон, который затем самопроизвольно распадается.

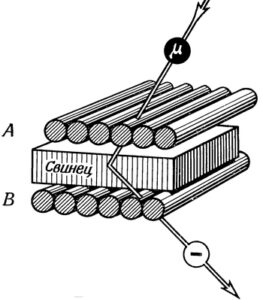

С продолжительностью жизни мезона связано одно замечательное обстоятельство; поэтому попробую схематически изобразить, как измеряют эту величину (рис. 2).

Рис. 2. Измерение продолжительности жизни μ-мезона

Для этой цели применяют две батареи А и В, состоящие из параллельно включённых счетчиков Гейгера — Мюллера, между которыми лежит слиток свинца. Как только мезон вторгается в этот слиток, он вызывает импульс в верхней группе счётчиков. Нижний ряд счетчиков сообщает об электроне, освобождающемся при распаде мезона.

Способ измерения промежутка времени, прошедшего между попаданием частицы в прибор и её распадом, очень прост: первый импульс включает высокочастотный генератор, который совершает за 1 сек определенное число колебаний. Импульс, идущий от нижнего ряда счетчиков, снова останавливает генератор. Число колебаний, совершившихся за этот промежуток, регистрируют с высокой степенью точности и тем самым получают время, за которое распадается мезон.

Хотя время распада отдельных частиц, как и в случае любого радиоактивного процесса, неодинаково, процесс в целом подчиняется законам статистики. Поэтому после длительной серии опытов можно установить, сколько частичек распадается через 1 мксек, сколько через 2 мксек и т. д.

Если мы рассмотрим несколько тысяч результатов таких опытов, то обнаружим, что все μ-мезоны подчиняются известному закону радиоактивного распада: число частиц за каждый определённый промежуток времени уменьшается ровно вдвое. Такой промежуток времени называется периодом полураспада.

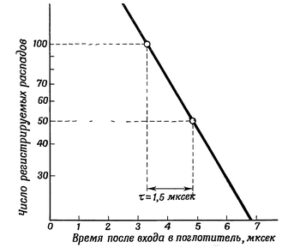

Рис. 3. К определению периода полураспада μ-мезона

На рис. 3 показаны результаты многих измерений. Представленный на этом рисунке график свидетельствует о том, что от первоначальных 100 частичек по прошествии 1,5 мксек осталось только 50. Тем самым период полураспада найден.

Нетрудно заметить, что продолжительность жизни отдельных частиц различна. Одни распадаются почти мгновенно после входа в свинцовый поглотитель, в то время как другим для этого требуется несравненно больше времени.

Поэтому для многих исследований удобнее принимать в расчет среднее время жизни τ отдельной частички. Его получают по законам математической статистики, умножая период полураспада на 1,443. Для μ-мезона τ = 1,443 х 1,5 мксек = 2,16 мксек.

Поскольку многие другие элементарные частицы и атомные ядра также имеют весьма короткое время жизни — некоторые из них живут значительно меньше, а другие гораздо более устойчивы,- этот результат не является сам по себе особенно примечательным.