Законы Кеплера

Несмотря на многообещающие начинания в древности, до 1600 г. для астрономии физика была лишь описательной наукой. Но задача физики состоит не только в описании наблюдаемых в природе явлений.

Наукой в современном смысле слова она становится только тогда, когда начинает глубоко проникать в сущность вещей, познавать их взаимное влияние друг на друга и связь между ними, тем самым выявляя всеобщую закономерность, т. е. физический закон. Из таких законов при помощи перехода к менее общим, более частным законам можно получить всё многообразие единичных фактов. Для этой цели проще и рациональнее всего формулировать закон в математической форме.

Описывая движение небесных светил таким образом, как оно представляется наблюдателю, мы получим довольно беспорядочную картину. Если при этом рассматривать Землю как неподвижное тело, то едва ли возможно установить какой-либо единый принцип движения. В то время как звезды кажутся равномерно обходящими Землю по кругам, с Луной и планетами дело обстоит иначе.

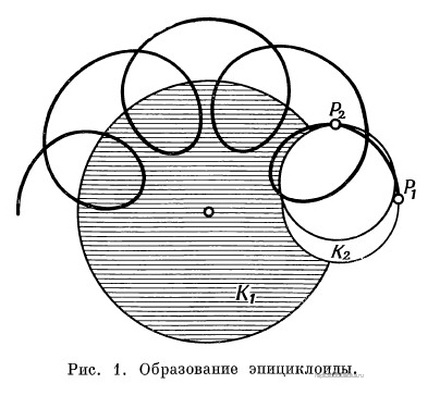

Чтобы объяснить, почему они то опережают Солнце в видимом движении по небосводу, то отстают от Солнца, в древности принимали, что Луна и планеты движутся по эпициклоидам. Такая кривая с петлями образуется, если центр круга К2 (эпицикла) движется с постоянной скоростью по окружности другого круга К1, так называемого деферента (рис. 1), и при этом круг К2 равномерно вращается. В то время как малый круг пройдёт определённый отрезок пути по окружности большого круга, данная точка Р1 окружности эпицикла переместится в новое положение Р2.

Посредством таких эпициклов можно было довольно правильно представить видимый путь планет. Не надо забывать, что телескоп был изобретен лишь в 1609 г., а до этого все наблюдения велись невооружённым глазом. Однако, чтобы достичь более точного соответствия между этой теорией и наблюдениями, впоследствии пришлось принять всякого рода дополнительные гипотезы.

Нужно было предположить, что Земля находится не в центре деферента, а планеты обращаются по вторичным эпициклам, которые в свою очередь движутся по главным эпициклам. Так возникли эпи-эпициклоиды, и картина стала невероятно запутанной. Но система всё же целиком строилась из круговых движений, а Земля стояла как вкопанная. Эту картину мира, созданную Птолемеем (90-160 г. н. э.), в эпоху средневековья ревниво охраняли церковники, ибо в ней Земля считалась центром Вселенной.

Поэтому предпринятая Николаем Коперником (1473-1543) попытка опровергнуть систему Птолемея и заменить её принципиально другой теорией была по тем временам в высшей степени смелой. Коперник поместил Солнце в центр системы планет, обращающихся по круговым орбитам вокруг Солнца, и тем самым поразительно её упростил.

Что же касается причины возникновения этого кругового движения, то здесь Коперник разделял взгляды Аристотеля: круговое движение является «естественным» и поэтому не нуждается в дальнейшем разъяснении.

Правильное решение проблемы удалось найти только значительно позже. Коперник в ней разобраться не мог. Об этом свидетельствует и такой пример: в эпоху Коперника учёные, ни секунды не сомневаясь, переписывали утверждение Аристотеля, что у мухи должно быть восемь ног. Не удивительно, что и гипотеза о «естественном движении» тогда считалась немалым научным достижением.

Учению Коперника было трудно получить признание не только потому, что оно подвергалось ожесточённым нападкам церкви, но и по той причине, что положения планет, рассчитанные по этой теории, не совсем точно согласовались с наблюдениями. А закон движения, который не даёт точных результатов, не может удовлетворить учёного, и, например, даже такой крупный астроном того времени, как Тихо Браге, также не был убеждён в правильности системы Коперника.

В то время, когда Тихо Браге проводил свои наблюдения в Праге, у него работал очень способный помощник. Это был Иоганн Кеплер (1571-1630). Именно Кеплер снова и необыкновенно скрупулёзно рассмотрел систему Коперника. Так как круговые орбиты не соответствовали действительным движениям планет, Кеплер исследовал другие возможные формы траектории.

Шесть лет напряжённой работы отдал он изучению орбиты Марса и в конце концов обнаружил, что она должна быть эллипсом определённых размеров и формы. В противоположность круговой орбите, планета в этом случае мчится вокруг Солнца не с постоянной скоростью, а быстрее вблизи него и относительно медленнее — вдали.

Если бы Кеплеру был уже известен закон площадей, ему не надо было бы ломать голову. Но только после исключительно трудоёмкого сравнения своих расчётов с наблюдениями он смог обнаружить, что произведение расстояния планеты от Солнца на её скорость всегда постоянно.

Так были найдены первые два закона движения планет, названные именем Кеплера. Над открытием третьего закона, связывающего расстояние планеты от Солнца и время её пробега по орбите, Кеплер работал ещё 17 лет.

Вот законы Кеплера:

- Первый закон. Орбита каждой планеты есть эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце.

- Второй закон. Радиус-вектор планеты ометает в равные промежутки времени равные площади.

- Третий закон. Квадраты времён обращений двух планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей их орбит.

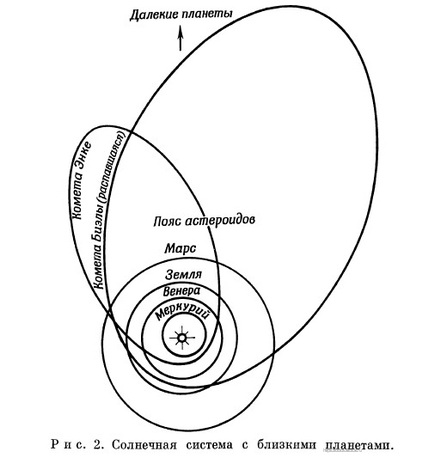

Изобразить всю солнечную систему в масштабе очень трудно из-за слишком больших различий в размерах орбит. Поэтому на рис. 2 даны только орбиты близких планет, почти круговые. Только орбиты Меркурия и Марса эксцентричны настолько, что это можно заметить на рисунке.

Но планеты со своими спутниками -«лунами» — не единственные тела в солнечной системе. В промежутке между близкими и далёкими планетами находится множество астероидов. Это маленькие и мельчайшие тела различной величины и формы, которые похожи на обломки ранее существовавшей небольшой планеты. До настоящего времени удалось точно определить орбиты незначительной части астероидов. Так как их пути многократно пересекаются, столкновения могут возникать довольно часто. Часть осколков выпадает на Землю и попадает к нам в руки как метеориты.

К членам солнечной системы принадлежат также многочисленные кометы, для которых характерны сильно вытянутые эллиптические орбиты. На рис. 2 показаны только две кометные орбиты.

Структура комет такова, что они могут легко разрушаться. При их распаде образуется целый поток небольших метеорных тел, которые сгорают при входе в земную атмосферу, образуя дождь «падающих звёзд».